サプライチェーンマネジメント(SCM)という言葉が出てきて20年余りが経過し、その本質は変わらずとも、時代に合わせて再構築する必要性が叫ばれ始めている。本稿では、長年SCMコンサルティングに携わってきたパナソニック コネクト株式会社 シニアエグゼクティブアドバイザーの前平克人(まえひら かつと)氏に、現在構築されているSCMに浮き上がってきた課題や、自律型サプライチェーン実現のポイント、SCMの進化の方向性について解説いただいた。

前平 克人

パナソニック コネクト株式会社 シニアエグゼクティブアドバイザー

20年を超えるコンサルティング活動を通じて、主にサプライチェーンマネジメント(SCM)改革を中心に、50社を超える企業の変革を支援。外資系コンサルティングファームにて、SCMコンサルティング、製造流通の戦略コンサルティング の責任者(パートナー)として、お客様の経営層と現場を繋ぎ実現できる改革の推進を実施。コンサルティング活動も含め、35年にわたりITを経営に活用できる仕組み作りを追及し、最近では、IoT/BigData活用をクラウド上にて実現し、お客様のデジタルトランスフォーメーションの実現に注力。また、デザイン・シンキング・コーチとして、イノベーション創出の支援を実施。2019年より、シニアエグゼクティブアドバイザーとして、お客様およびパナソニック社内に対する変革実現のアドバイザー職に就任。

限界を迎えている「人の調整能力」頼りのSCM

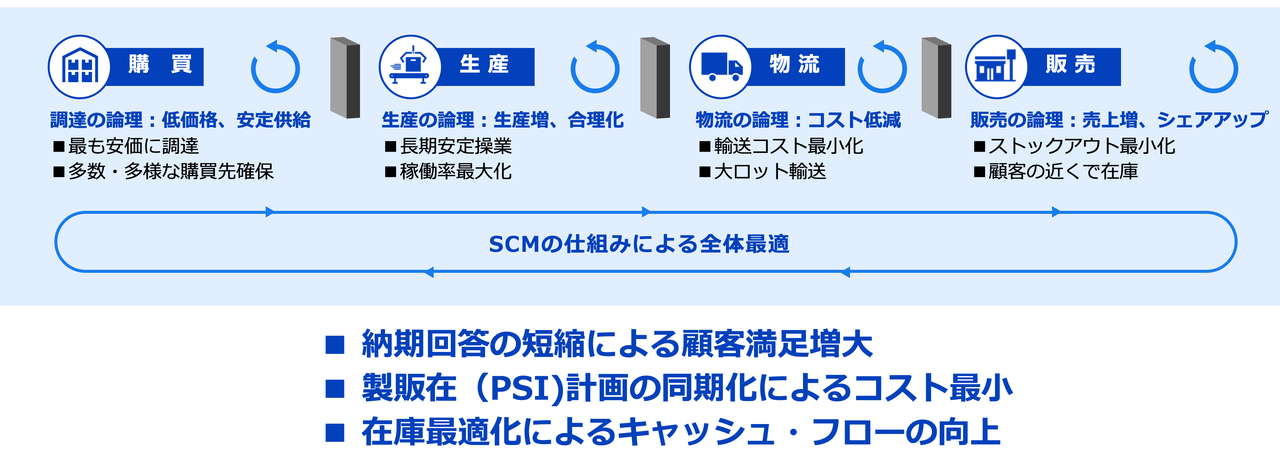

今から約20年前に第一次SCMブームが起きた。SCMとは、「原材料調達から最終顧客に至るまでの商品供給に関わるすべての活動において、顧客満足の最大化とコストの最小化を目的とし、企業内および企業間にわたるプロセスを、全体最適の観点から再構築すること」と定義されており、20年以上経った今でもその狙いは変わっていないといえる。

しかし昨今、SCMを引き続き実践し効果を享受している日本企業は少ない。「プロセスを再構築する」という本来の目的から離れ、「プランニングソリューションさえ導入できれば万事うまくいく」といったSCMに対する誤解が、1つの要因だと考えられる。結果として、SCMの仕組みを構築した後に以下のような問題点が顕在化してきてしまった。

SCM構築後に顕在化した4つの問題点

1点目は、そもそも調達から販売までの最適決定は社長にしかできず、SCM担当組織の決定では、生産部門や販売部門を動かせないという問題。

SCMで「プロセスを再構築する」ためには、意思決定の仕組みそのものを変えていく必要がある。にもかかわらず、従来の意思決定のままでSCMを運用してしまったがため、その歪みが出てしまった結果である。

2点目は、構築されたサプライチェーンモデルが柔軟に変更されないという問題。

調達・生産・物流・販売のノードフローは環境に応じて変わっていくもの。しかし、それがサプライチェーンモデルには適切に反映されない一方で、現場では生産諸元(歩留まりや能力、リードタイム等)を日々改善しているため、モデルのアウトプットが現場の期待と乖離してしまい、結果として現場からの信用を失ってしまった。

3点目は、現場と経営の意思決定の基準が乖離してしまうという問題。

現場では、「何を」「いつ・いくつ」「調達するのか・作るのか・運ぶのか」、という意思決定を“量”で管理しようとする。一方、経営は対前年比、対予算、対競合他社など“金”で管理しようとする。現場と経営の意思決定の基準がリンクしていないがために、齟齬が生じる結果を生んでしまった。

4点目は、需要追随型供給に限界がきているという問題。

需要過多の場合は、いかにして供給を追随させるかに注力して対応すればよい。しかし、供給能力過多の場合には対処方法を経営が定めていないと、全体最適は壊れ、生産部分最適が復活してしまう。

日本では、過去リーマンショックや東日本大震災等により需要が消滅した際に、供給側を止めるという決断がなされないケースが多かった。なぜなら、稼働率の悪化や、原価率の上昇などの結果、「損益分岐点が悪化する」という生産現場の評価基準が尊重され、全体最適ではなく個別最適決定が容認されてしまったからである。

様々な要因がもたらすサプライチェーンへの影響

上記のような問題が顕在化するなか、コロナ禍という前代未聞の事態がサプライチェーンを襲った。これにより、まず中国発の供給が止まり、続いて欧州・米国・日本における需要が消滅した。さらに、それらを結ぶ物流網が分断され、特にグローバル物流については壊滅状態になってしまった。

近年、モノを買う・作る・運ぶ・売るというそれぞれの機能において、一気に問題が噴出している。加えて、半導体等の供給問題やスエズ事故等の物流問題、地域人権問題、SDGs対応、カーボンニュートラル、紛争等、過去に例をみない程の激震がサプライチェーンに起こっている。

何が起きているのか、どの要素がどれだけ相互依存しあっているのか、どういう影響が出ているのか、ということを把握するには、人の調整能力では限界が来ているといえるだろう。

さて、ここからはこれまで述べてきた現状において、サプライチェーンの再構築をどのような観点から行うべきかについて、考察していきたい。

どのように自律型サプライチェーンを構築するのか(三位一体の再見直し)

1つのヒントとして2020年6月に経済産業省から発行された『令和3年版通商白書』の内容を紹介したい。その中で、日本のSCMは生産起点のジャスト・イン・タイム型から、市場・需要を起点としたジャスト・イン・ケース型に変革すべし、との提言がなされている。

今一度、SCMの定義を思い出してみよう。SCMとは、「原材料調達から最終顧客に至るまでの、商品供給に関わるすべての活動において、顧客満足の最大化とコストの最小化を目的とし、企業内および企業間にわたるプロセスを全体最適の観点から再構築すること」である。

キーワードは2つ。1つは「顧客満足の最大化」を目的とすること、もう1つは「プロセスを全体最適の観点から再構築する」ことである。

SCMにおける「顧客満足の最大化」とは、お客様が欲しいときに欲しいものが手に入る、もしくは納期回答がきちんとなされることだと解釈してよいだろう。

「プロセスを全体最適の観点から再構築する」とは、それぞれの機能がその中で最適化するのではなく、購買・生産・物流・販売が「全体のスループットを最大化する」ために構築され直すことである。

だとすると、SCMの狙いである顧客密着型ビジネスを実現させるために、材料供給からお客様販売までの「SCMの横軸」をもう一度見直す必要があるといえるだろう。

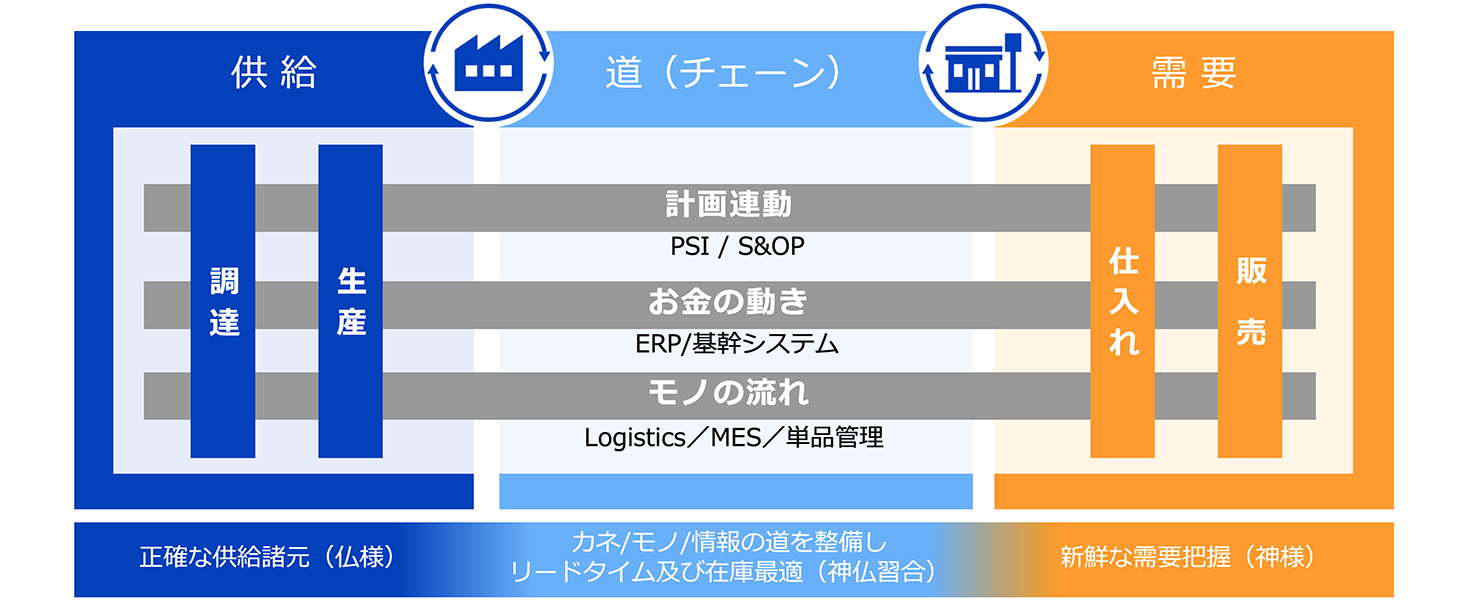

計画の道・お金の道・モノの道を見直す

SCMの横軸とは何か。SCMの横軸とは3つの道(チェーン)で構成されており、それぞれに改革のポイントがある。

1つ目は計画の道。改革のポイントは、計画の道を今一度連動させることである。バケツリレーによる情報展開を止め、販売計画を起点とし、需給計画や生産計画、調達計画、といった計画系を一貫して連動させることが必要となる。

そのためには、計画情報の一元管理体制や計画変更時の相互依存関係の見える化、および全体最適計画立案能力が求められる。

2つ目はお金の道。改革のポイントはトランザクション情報を連携させることである。ERP(エンタープライズリソースプランニング)※のように発生時点でその情報を瞬時にかつ正確につかまえることによって、実績情報を把握し、その結果お金の流れがどうなっているのか即時にわかるような仕組みを構築する必要がある。

※基幹情報や経営資源を、統合的かつリアルタイムに処理する基幹業務システムを構築し、効率的な経営を図る経営手法のこと

3つ目はモノの道。ポイントはお金の動きと分離したモノの動きを捕まえることである。例をあげると、商流(お金の動き)としては生産子会社で生産されたモノをいったん本社が買い上げて、販売子会社に売るという流れの際に、物流(モノの動き)としては、生産子会社から販売子会社もしくはお客様に直送される。つまり、商流と物流は分離されている。商流に付随した物流の情報ではなく、モノの動きそのものをきちんと捕まえていく必要がある。

やや乱暴な言い方になるが、計画の道は”将来”、お金の道は”過去”、モノの道は”現在”の状況を把握することだといえる。しかし、それぞれの道はそれぞれ独立した形で構築されていることが多い。ただ、この3つの道は当然ながら相互依存している。

また、それら3つの道の情報を統合的にデータベース化し、かつデータ連携させることが重要である。

このように、材料供給からお客様までの横軸と、計画・お金・モノといった縦軸を相互連動させていくことが肝要である。この縦横両軸が連動したSCMをオーケストラ型SCMと呼ぶ。そして、その先にあるサプライチェーンが自律的に動くオートノーマスサプライチェーンへと展開していくのである。

このようなSCM構築のためには、組織(経営意思)、プロセス、ITの“三位一体改革”が必須となるだろう。

パナソニック コネクト株式会社の事例

ここからは具体的な事例として、私どもパナソニック コネクト株式会社の中で、主にパソコン等を製造販売しているモバイルソリューションズ事業部※が、どのような形でSCMを再構築したのか、簡単に触れたい。

※以下、事例中の組織名称はすべて当時のもの。

モバイルソリューションズ事業部は、レッツノートや、タフブックといった情報端末、店頭における決済端末等を中心に取り扱っている事業体で、一般の消費者ではなく、主に企業や自治体を対象に製品を製造・販売している。

個々の製品については、テック系メディアで特に製品力を褒めていただくことが多く、「モノはいい」と市場では認識をされている。一方で、納入リードタイムが長く、納期回答も遅いという課題もあり、そこが競合他社に比して弱点でもあった。

また、法人向け製品としてお客様ごとに品番を附番していたがために、事業部全体の品番が膨れ上がり、オペレーションコストが高いこと、そのために従業員の疲労度も増し、結果として、ESやCSの低下を招いてしまっていることも、大きな課題であった。

これらの課題解決のためには、業務プロセスを変え、プロセス変革のためのツールで武装する必要がある。さらに、プロセスだけを変えても定着しないので、結局は、決定のあり方や組織、KPI等を変えていこうという結論に至った。

まずはマネジメント改革から手をつけた。第一歩として、「事業のトッププライオリティはお客様納期遵守率」と定め、それに応じた形として全体改革を始めた。

「何故変わる必要があるのか」「何を変えなくてはならないのか」この2点を日本国内だけでなく、海外販売会社、海外工場の事業に携わる従業員全員に納得させるところから始まったのである。

改革は、まずマネジメントの改革、次に業務プロセス変革シナリオの作成、最後にそれを実現するシステムの導入という流れで実現していった。

過去の失敗事例から学び、「システムを入れるプロジェクト」ではなく、「事業構造を改革するためのSCMプロジェクト」として強く打ち出したのである。そのためには、トップのコミットメントが必須だった。

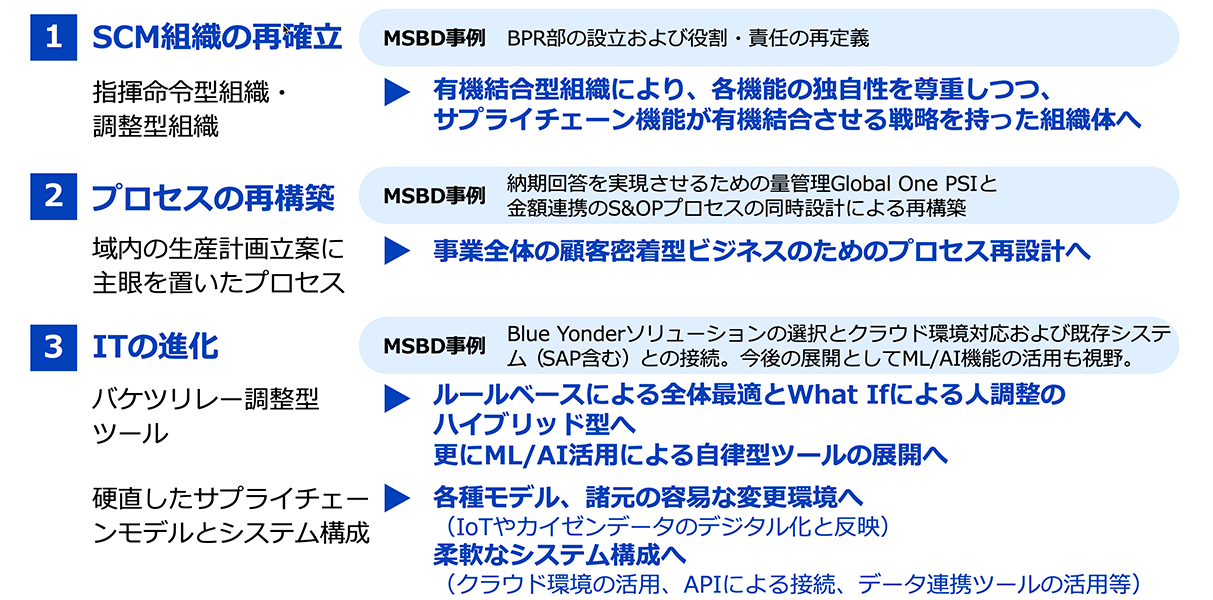

それでは、具体的に、組織、プロセス、IT、をどのように変革しているのかについて紹介をしたい。

サプライチェーン機能を有機結合させる戦略をもったSCM組織を再確立

まず、組織の変革である。従来SCMにかかわるメンバーは、販売会社、生産センター、工場、調達センターなど、それぞれの部署に担当者がおり、それぞれ情報をバケツリレーのように伝達して計画を別々に立案していた。まずそこの一元化に取り組んだ。

一元化そのものは多数の企業においても実施していると思う。特にSCM部や、SCMセンターという名称で推進されているのではないかと推察する。ただ我々の場合は、その部門にSCMという名称をつけるのではなく、BPR部という名称にした。

BPRとはビジネスプロセスリエンジニアリングの略だ。実はBPRはSCMよりも前にブームになったコンセプトである。それではなぜBPR部という名前にしたのか。

それは、SCMという名称では「需給調整や物流業務といったサプライチェーンのオペレーションを司る部署である」と社内外から認識される可能性があったからである。この部署はサプライチェーンのオペレーションだけではなく、事業全体のビジネスプロセスを改革する司令塔になっていくのだと決意を込めて、あえてBPR部という名称としたのである。

実際に、設計、調達、生産、物流、販売、アフターサービスなど各機能軸で行う様々な改革が、「SCMの横軸で見たときに有機結合できているのか」をチェックする戦略機能をBPR部に持たせている。

顧客密着型ビジネスを支援するためのプロセス再構築

次にプロセスの変革である。従来は、最終的に生産計画や調達計画を作ることが目的となってしまっていた。だが、一番大きな事業課題はお客様への納期回答ができないことである。そこで、会社全体のプロセス全体を、納期回答の実現を起点としたプロセスに再設計した。

ただ、納期回答プロセスはSCMの“量”で管理するオペレーションである。冒頭に述べたとおり、量と金額の連携がなされないと現場と経営の乖離がおきてしまう。そこで、金額連携を司るS&OP(セールスアンドオペレーションプランニング)プロセスを“量”で管理するプロセスと同時並行的に再構築していくことで、現場と経営の乖離を防ぐ手筈を整えた。

ルールベースによる全体最適とWhat Ifによる人調整のハイブリッド型を 可能にするシステムの導入

最後にITの変革である。従来は各部署が個別に計画立案して、情報のバケツリレーによって、調整するツールを採用していた。まずは一気通貫型一連計画を立案するために、会社全体の意思を反映してルールを決め、それをシステムに登録させた。

そうすると、まずシステムで全体最適値が計算される。ただそれだけでは実現できない値になる場合があり、全体最適値に基づいて人がWhat Ifで調整できる形とした。要はシステムと人とのハイブリッド型であり、それが可能なパッケージシステムを採用したのである。

結果として、それがSaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)型※のBlueYonder社のソリューションであった。

※ソフトウェアを利用者側に導入するのではなく、提供者側で稼働しているソフトウェアを、インターネット等のネットワーク経由で、利用者がサービスとして利用する提供形態

SaaS型ソリューションで、異なるアプリケーション同士をAPIによって接続し、外部のデータ連携ツールなども活用していくことにより、様々なシステム連携がより容易となった。具体的には、計画型の仕組みだけではなく、基幹系(弊社の場合はSAP)や、MES(製造実行システム)との連携などが、柔軟なシステム構成で実施可能となった。

このように、組織・プロセス・ITの三位一体改革による再構築は必須である。これはSCMを計画ソリューションの導入プロジェクトとして捕らまえてしまった過去の失敗事例を踏まえて、成功への道標を見据えたことで成し得た結果である。

実感している変革の効果

サービスインから1年強が経過し、確実に効果はあがってきている。ただ残念なことに、コロナ禍におけるグローバル規模での生産・販売体制はいまだ混乱が続いている。

例えば、パソコンの基盤はベトナムで組み立てているが、ロックダウンの影響で調達が滞り最終組立工程が遅延している。また、ロングビーチ港やロサンゼルス港の滞留状態の中、米国への荷揚げの影響も出ている。

全体最適の発想でSCMの仕組みを作ることによって、何が起きているのかというのはわかるようになった。しかし、それがグローバルで最終的にどこに影響をもたらすのか、また何から解決していったらいいのか道標を示し、自律的に動いていくオートノーマスサプライチェーンの構築が次の課題として残ったというわけだ。

オートノーマスに対応するリスクマネジメント型SCMを次のステップとして見据え、今後取り組んでいかなければならないと認識している。

今後のSCMに求められるリスク対応力

ここで、企業の抱えるサプライチェーンのリスクについて言及したい。企業が直面するリスクはおおよそ以下の5つに大別される。

・戦略リスク(企業間競争・市場環境変化・技術変化)

・オペレーショナルリスク(需要の変動・供給の途絶・製品の品質)

・環境リスク(地政学的リスク・自然災害・テロ攻撃・経済情勢の変化)

・規制リスク(新たな政府規制・税率の変更)

・財務リスク(会計方針の変更・不正会計)

その中でも財務リスクは、会計処理上の不正や誤謬を防ぐSOX法(サーベンス・オクスリー法)対応ですでに検討されているため、これを除外した4つのリスクをSCMでどう緩和していくかを定義し、アクションを取っていくということが肝要である。

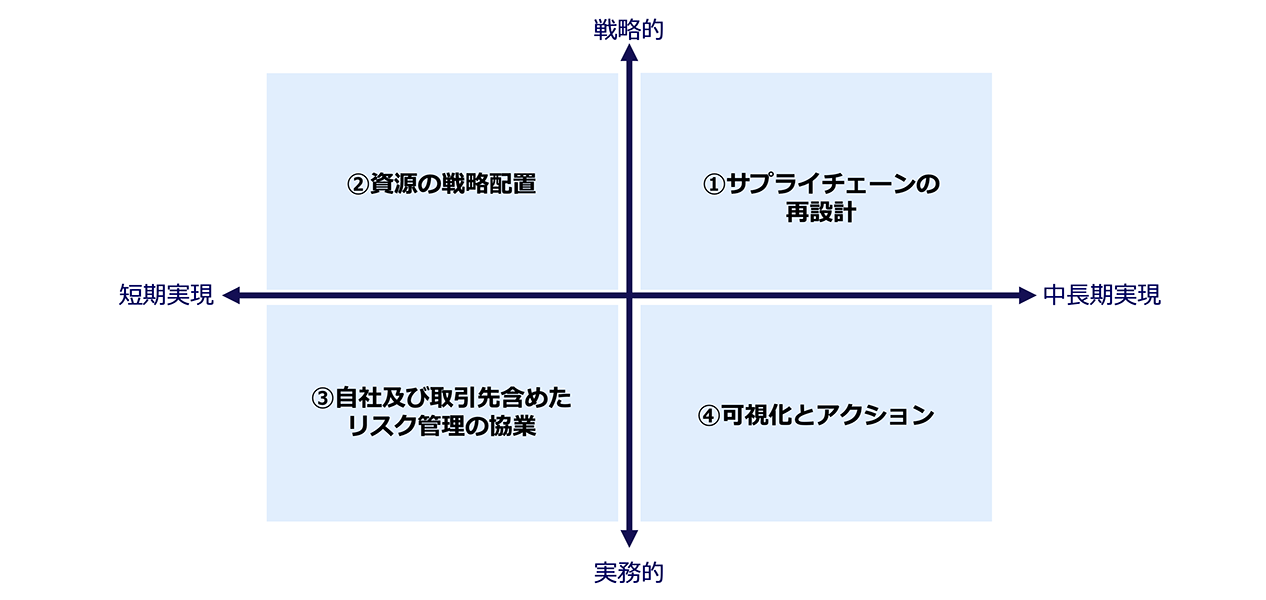

上記の図は、SCMのリスク緩和方針を4象限で表したものである。縦軸が戦略的か実務的か、横軸が中長期か短期かで分類した。以下、この4象限についてアクションを検討していく。

①サプライチェーンの再設計

戦略的であり中長期スパンで取り組むべきアクションは、サプライチェーンの再設計である。前述した、ジャスト・イン・タイムSCM(生産主導SCM)から、ジャスト・イン・ケースSCM(市場対応SCM)への変換のためにサプライチェーンネットワークの再設計が必要である。

また、地政学リスクを考慮した柔軟な調達・生産・物流体制が短期間に構築出来得る仕組みも必要となる。

②資源の戦略配置

戦略的であり短期で実現できることは、資源の戦略配置である。これはクリティカルな資源をどのように余裕を持たせるのかを見直してみること。資源の中で最大の鍵を担うのは在庫となる。

製造業においては、在庫の「在」は「罪」である、という考えが定着している。いかに在庫を持たずにオペレーションするのかが、エクセレントオペレーションなのであるという認識は業界共通のものだろう。

しかし最近では、資源の戦略配置を考慮すると、部材、仕掛品、製品在庫、流通在庫のどこかのタイミングで、在庫を戦略的に持つ必要があると叫ばれだしている。もちろん、パナソニックも資源の戦略配置施策に着手している。

ただ、どこの段階で何をどれだけ持てばいいのか決定するには、事業全体の在庫の状況が把握できるような仕組みと、PSI(プロダクション・セールス・インベントリー)管理の仕組みを持っていないと難しい。全体俯瞰ができないと場当たり的な対応になってしまうからである。

③自社および取引先を含めたリスク管理の協業

実務的であり短期で実現できることは、自社および取引先を含めたリスク管理の協業である。取引先とは、調達先だけではなく、生産委託会社であったり、3PL(サードパーティーロジスティクス)業者であったり、販売チャネルであったり、自社に関わるサプライチェーンを構成するパートナーのことを指す。そして全体のリスク管理の協業である。

どのようなリスク管理を各社がやっているのか、自社とどう連携できるのか、についてもっと深くコミュニケーションを取っていくことが大事である。デジタルによる協働が望ましいが、まずはアナログで情報交換するところからでも早く始めることが重要である。

④可視化とアクション

実務的であり中長期スパンで取り組むべきことは、可視化とアクションである。

ここで1つの事例を紹介する。ある欧州の電気機器製造業のお客様によるスエズ運河の事故影響分析のダッシュボードの例である。これには、BlueYonder社のルミネートコントロールタワーという仕組みを活用している。

スエズで事故が起きた時点では、スエズ運河を通行していたイントランジットの貨物がどのような状態にあるかは把握しやすかったと思われる。

しかし、着荷予定倉庫のケイパビリティが将来どうなるのか、また在庫がどのように影響を及ぼしていくのかについては、サプライチェーン全体で分析しないと意味がない。なぜなら、在庫拠点に横持ちで移送するのか、それとも生産地から飛行機で運ぶべきなのかを決定してアクションが即時にとれることがもっとも大事であるからだ。

これこそがオートノーマスサプライチェーンに必要な能力の一つである。

PDCAで回す経営とOODAループで見る現場を連携させる

このようにリスクマネジメント型SCMの構築ポイントを述べてきたが、ここでも大事なのは経営と現場が乖離しないということである。経営と現場を繋ぐ手段については前述してきたが、それぞれのマネジメントスタイルについて考察していきたい。

まず、経営のマネジメントスタイルについて。ここは長年PDCAを回している事例が多いと感じる。計画を起点とし、なるべく早くPDCAを回すことで、計画に対して実績の差異を把握しアクションを執っていくことが経営上は重要である。

ただ、現場においては、今何が起きているのかを迅速に把握し、その場でアクションを取っていくOODAループの考え方が大事になる。よく、PDCAとOODAは対比で語られる事が多いが、筆者は連携していくことが大事であると感じている。

量を管理する「現場」と、お金を管理する「経営」が乖離してはいけないことは前述したが、マネジメントスタイルについても同様に異なるマネジメントスタイル同士が連携していかなければならないのである。

SCMの進化の方向性とパナソニック コネクトの現場プロセスイノベーション

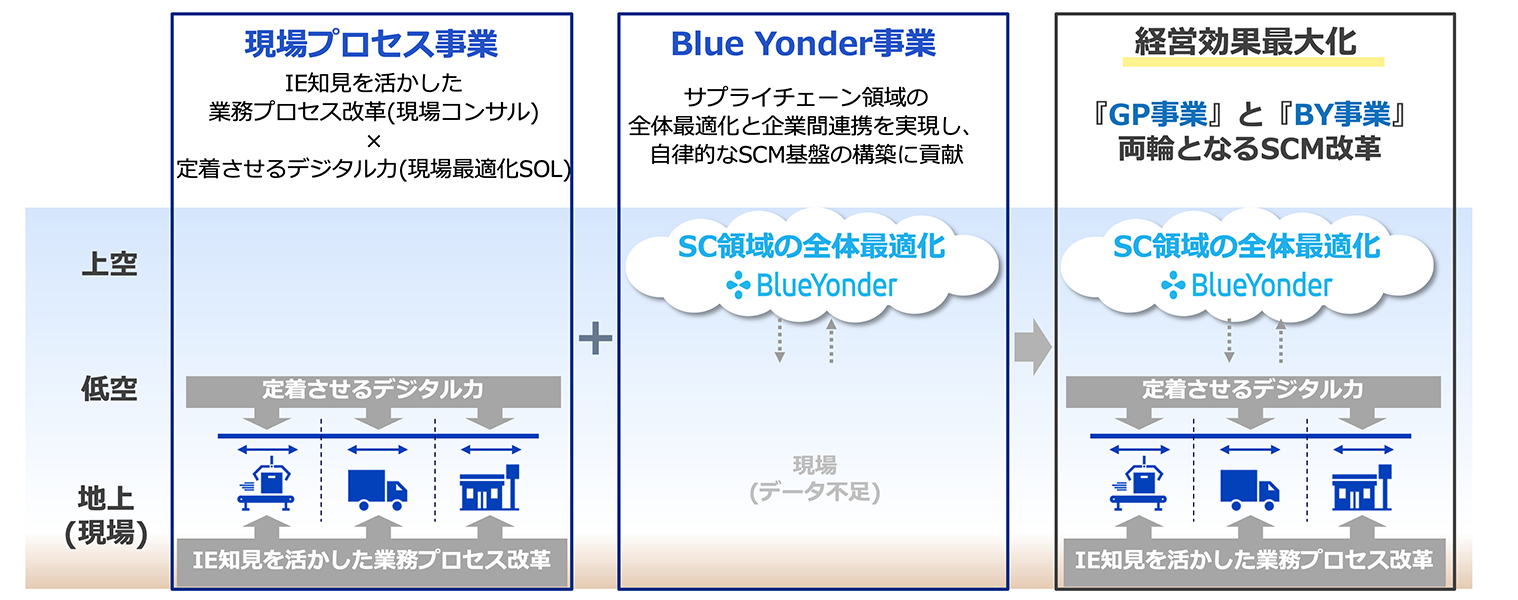

さて、ここからは今後のSCMの目指す姿に対して、パナソニック コネクトが何を目指しているのかについて説明をする。BtoBを支えるパナソニック コネクトは、「現場プロセスイノベーション」をビジョンとして掲げている。

現場プロセスイノベーションとは、造る現場、運ぶ現場、売る現場、それぞれに対して現場力を高めていくということである。

その実現方法の1つが、100年を超える製造業の歴史に培われたIE(インダストリアルエンジニアリング)※の知見を活かしながら、それを生産現場だけではなく、運ぶ現場、売る現場に適用していけるプロセス改革の能力を保持しているということである。

※工程や作業内容を科学的に分析して、最善の生産管理方法を追求する手法

ただ、このような知見を定着させることが難しいのは歴史が証明している。例えば、ビデオカメラで撮った作業内容を後で映像を見なおしたり、ストップウォッチを持って標準工数における作業実態の秒数を数えたりするアナログ作業は一時的には可能であっても定着が困難である。

そこに対して、パナソニックの保持するセンサーやデバイスおよび画像認識能力・空間認識能力のソフトウェアケイパビリティを組みあわせ、現場プロセスをよりイノベーション化していき、デジタル技術を活用することにより定着化させる支援をさせていただいている。

ただ、そのデジタル情報が集まった後、現場を支援するだけでなくどう経営に活かしていくのかというところがミッシングパ-ツであった。

BlueYonder社は、サプライチェーン全体最適により「情報を経営に活かす」ことを実現している。パナソニックの支援する現場力の向上に、BlueYonder社の持つ全体最適力をプラスさせることによって、お客様の経営課題全体の解決を実現可能となる。

これは、経営のPDCAと現場のOODAを両輪として支援していくことにほかならない。

BlueYonder社のソフトウェアはグローバルに3000社を超えるお客様に導入されていて、5000名を超えるサプライチェーンに特化した人材の宝庫でもある。

パナソニック コネクトは、モノ中心の事業から、お客様の課題解決事業にシフトしていく。そのためにも、特にサプライチェーンビジネスのエリアにおいてはBlueYonder社の持っているソリューション、人、仕事のやり方および経営思想に学び、パナソニック コネクト自身を変化させていく必要がある。

BlueYonder社を買収したことにより、パナソニック コネクトとしては、日本初で日本発のサプライチェーン改革を担うソリューションプロバイダーのグローバルリーディングカンパニーになるという決意を持っている。

SAP社やオラクル社、セールスフォース社等に代表されるエンタープライズソフトウェア企業はほとんどが外資系企業であるが、BlueYonder社を日本企業が買収したことにより初の日本企業によるエンタープライズソフトウェアのグローバル展開企業となったこと。およびSCM領域のトップソフトウェア企業であることによりSCMについて日本から世界に発信していく。

この2022年4月からパナソニック コネクト株式会社という独立した事業会社として事業を推進させていくにあたり、新しくコネクトの企業パーパスを制定した。

”現場から社会を動かし未来へつなぐ”である。

現場プロセスイノベーションにより現場を変え社会を動かす。その先にはBlueYonder社の技術を活用することによりオートノーマスな未来へつないでいくのである。

実は、パナソニック コネクトの新しいロゴにおけるConnect部分の色はBlueYonder社のコーポレートカラーとなっている。それを組み入れることによって、パナソニック コネクトはグローバルにおけるSCMのソリューションプロバイダーのリーディングカンパニーになっていくのだという決意を新たにしたのである。